一、项目简介

该项目属于电子信息、先进传感、先进制造等多学科交叉的技术领域。项目主要打破了面向飞行器结构损伤定量化监测的基于传感器网络智能层的集成化主被动结构健康监测技术壁垒,主要创新点包括多模式混杂传感网络智能层技术、单一导线连接多个驱动与传感元件的转化技术、主被动传感与监测一体化技术、传感系统自诊断与维护技术、以分布式信号处理为基础的大型传感器网络技术以及高集成度轻质化主被动健康监测软硬件系统。本项目成果在飞行器上的应用可以减轻飞行器结构重量、实现基于结构实时状态的视情维护,从而大幅提高飞行安全性、降低运营与维护成本。项目还可进一步推广应用到大型舰船、海洋工程、风力发电、汽车、以及桥梁、高层建筑、高铁、石油管道等民用基础设施中,以提高其安全性、降低检测成本,有巨大的应用市场。

二、前期研究基础

项目研究团队致力于解决重大高端装备无损检测与结构健康监测的科学与技术问题,重点开展了先进传感技术、状态评估与损伤诊断算法、系统集成开发等研究,主要进展如下:

1)形成了一套工艺成熟、性能可靠的具有多模式感知能力的分布式传感器网络技术

该技术主要包括传感器网络智能层的设计与制造、单一导线连接多个驱动与传感元件的转化、分布式信号激励与数据采集单元的制作与集成。传感器网络智能层是一层含有分布式嵌入驱动器/传感器网络的柔性介质薄膜,不仅可集成压电传感器、光纤传感器、温度传感器、应变传感器等,而且可适应多种微纳制造技术实现印刷电路和功能节点的集成。该网络传感器网络智能层的主要技术参数如下:智能层厚度0.1mm,EMI屏蔽,温度范围:-60C至125C;2)对不同物理量进行同时监测,包括离散源撞击监测,损伤监测,多点应变测量等。传感器网络智能层的优点包括:a)柔韧性,重量轻,b)可含多种类型的传感器,c)适应任何复杂的几何结构,d)在不同环境下耐用和可靠性,e)容易与精确安装,f)抗电磁干扰,g)不影响结构的完整性。

上述研究成果已经获得美国发明专利授权。

2)开发了主被动集成化结构健康监测硬件系统

该硬件系统突破的关键技术主要包括传感器网络分区与切换技术、主动信号激励设备与主被动数据采集设备集成技术。对前期开发的主被动结构健康监测系统进行改进升级,开发了高集成度的1发多收的传感器网络切换技术,显著提高了传感网络扫查效率;针对热点区域监测中的串扰过大问题,基于SPI控制总线设计了模拟开关切换矩阵和低噪声电荷放大电路,以及具有互锁隔离结构的两级衰减电路,研制了一发多收主动式超低串扰超声导波系统;基于稀疏传感网络的低功耗多通道同步采集被动式监测系统。该系统的主要技术指标:1)主动监测通道可扩展至1000个以上;2)被动监测通道可扩展至100个以上。该系统的优点包括:a)重量轻、体积小;b)可适用金属和复合材料的大面积结构损伤诊断和热点区域内微小损伤诊断。

上述研究成果已经获得了美国和中国发明专利的授权。

3)研发了一套具有多种功能的结构健康监测软件系统

该软件系统突破的关键技术是设计了具有可扩展性的多功能信息处理与决

策平台的软件架构,不仅可以实现硬件系统驱和功能动配置,而且可以实现传感信息的处理和不同损伤诊断算法的集成,此外还具有传感器网络自诊断与维护功能。基于统一的传感信息库,可以集成研究团队开发的先进损伤定量化诊断算法,利用多种传感信息的全方位整合来确定结构状态,局部数据处理、全局数据分析、以及测量数据和结果的实时显示;该软件系统的主要技术指标包括:1)传感器网络系统自诊断与维护,环境自补偿;2)监测大面积复合材料结构中直径2cm的损伤及其增长,POD99%;3)监测关键部位2mm微小裂纹及其增长。

上述研究成果已经获得了美国和中国发明专利的授权。

三、应用技术成果

项目研究团队在国家自然科学基金、工信部民机预研项目、中国商用飞机有限责任公司和中国运载火箭技术研究院等委托课题的项目资助下,围绕重大装备结构健康监测系统研发,突破了突破传感器网络布设、多场信息融合、损伤监测定量化、环境补偿等关键技术,成果发表在StructuralHealthMonitoring、MechanicalSystemsandSignalProcessing、Ultrasonics、SmartMaterialsandStructures、SensorsandActuatorsA:Physical和JournalofIntelligentMaterialsandStructureSystem等期刊,并在相关重大装备的地面试验或演示验证试验进行了应用,典型成果包括:

1)项目研究团队开发的结构健康监测技术成功应用于大型民机、火箭贮箱和飞行器复材尾翼等航空航天装备关键结构地面试验验证(图1-图3),获取关键参数数据,为飞行器关键结构设计和性能验证提供技术支持,得到用户单位好评。

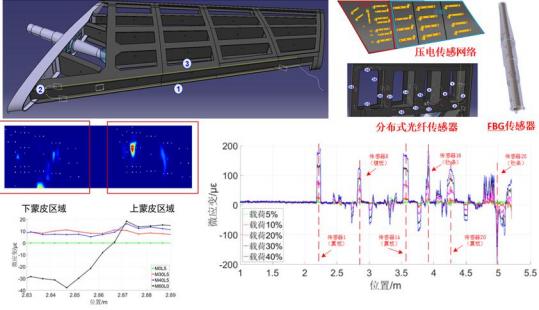

图1某可重复使用飞行器尾翼力热耦合试验结果

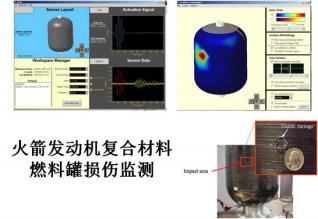

图2复合材料贮箱撞击损伤主动监测结构

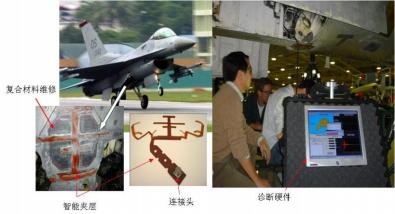

图3.F-16上补片健康监测的飞行试验

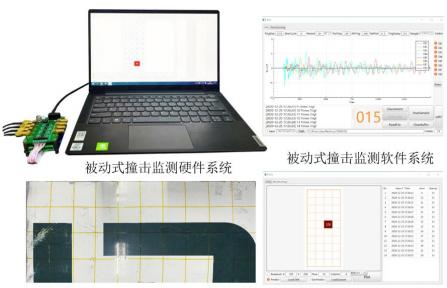

2)针对复合材料结构外部撞击监测存在的传感器网络布设密度高、识别算法复杂等问题,研制了基于稀疏传感网络的低功耗多通道同步采集被动式监测系统,并开发了基于机器学习和时间序列分析的撞击识别算法如图4。

图4基于稀疏传感网络的低功耗被动式撞击监测系统

四、合作方式

研究团队同厦门航空公司、厦门太古飞机有限公司、厦门太古发动机有限公司建立了合作关系,承担了中国商用飞机有限责任公司、中国航发集团下属企业、中国运载火箭技术研究院等著名企业委托课题。

联系人:沈老师17507028868 郑老师13979219664